【青海在线网·散文】方言密码

方言是有密码的。

费孝通老师在《乡土中国》中说:在每个特殊的生活团体中,必须有他们特殊的语言,有许多别种语言无法翻译的字句。

老师这句话很精辟地总结了方言特性。

千百年来,方言在传承,在诉说,在延续根脉,在联结情感。

用别种语言无法翻译的字句交流,用别人无法理解的表达方式聊天,为外乡人无法get的幽默开怀大笑。

方言自带密码,如果你不融入,便无法破解。

我们从何而来?方言就是最好的解答。

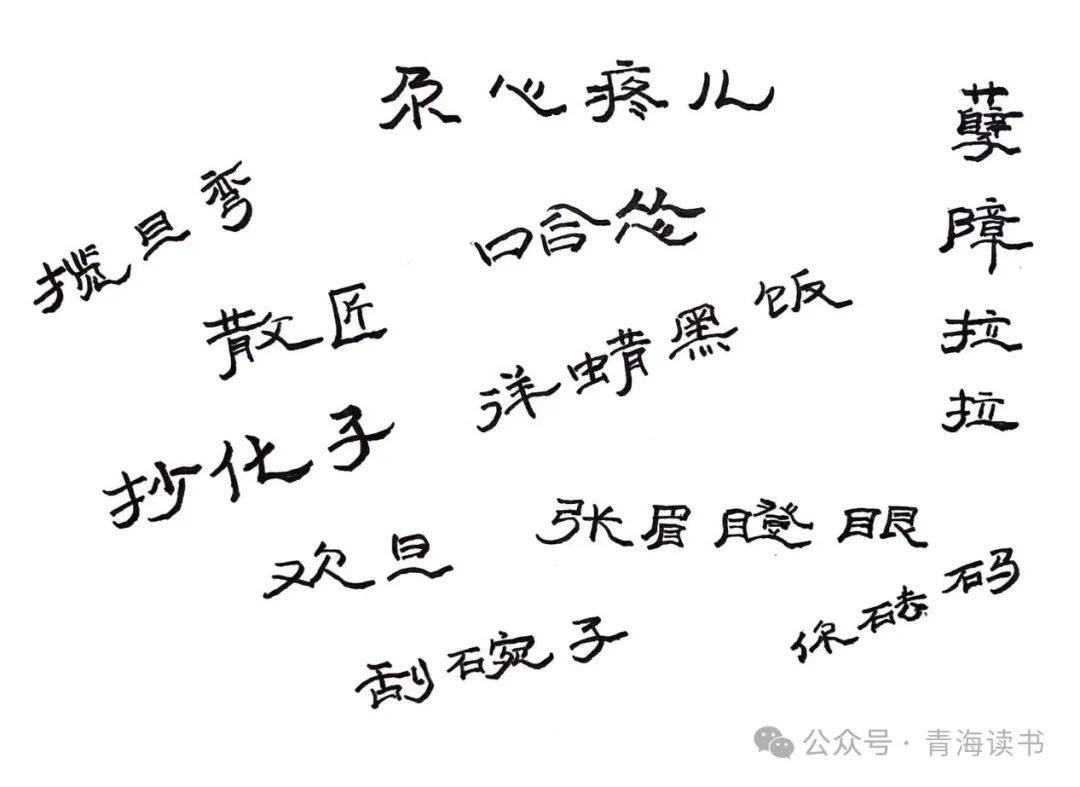

方言是“武器”

春节,我带着儿子和几个朋友结对去浪广州。

在佛山祖庙观看舞狮表演时,熙熙攘攘的人群,让我们11人的队伍顿时无法立足,更别提有座位。

突然,我看到前面座位处有位老人坐的位置两边都有空余,如果她稍微侧到一边便能轻松让出一个大人的座位。

我立马上前笑着打招呼:“阿姨,麻烦您稍微往边上挪一下吧,给我们这边抱孩子的让出一个座位,可以吗?”说着指指抱着孩子的同行朋友。

我理所当然地等着对方挪座,“谢谢”俩字都快脱口而出了。

不料,对方不但没挪动,反而凶着脸用粤语在说着什么,一个字也听不懂,但从神情、语调能猜到,这是在骂人了。

意外的“反馈”让我大为错愕,竟一时语塞,等我反应过来怼过去一句“不让就不让,凶什么凶”的毫无“杀伤力”的普通话。

事后还是百思不得其解此人的反应,别人好声好气提出一个并不过分的请求,不同意也罢了,竟然还要恶语相向,实在是莫名其妙。

给朋友说了这番遭遇后,她说,你当时应该笑着用青海话骂她“宙矢棒”(意为傻瓜蛋),骂一句“哈怂”(意为坏蛋)也解气啊,反正她也听不懂。

是啊,是啊,当时竟然没想到,人家用粤语斥责,我只顾着震惊和生气了,竟没有使出自有的方言“武器”还击。

做为一个土生土长的青海人,青海话水平少说也达到八级了,可惜可惜,枉有“一肚子学问”了。

广州本地人都在讲粤语,但作为开放的旅游城市,公交车和地铁除了粤语,同时有普通话和英语播音。

我和儿子还即兴学了几句粤语。

儿子问我,为什么他们广州人说话一句也听不懂。

我说这就是方言啊,其实如果我俩讲青海方言,他们也会一句也听不懂。

从没讲方过方言的儿子若有所思。

在家里,爷爷奶奶都是青海话交流,我和孩他爸也经常讲方言,但这位6岁的仁兄不知是对语言学不得要领还是觉得青海话“不够官方”,任你如何引导都不讲,我想他会逐渐明白方言的魅力。

方言是“粘合剂”

方言这块粘合剂拉近了人和人之间的距离。

方言有着特殊的魅力、魔力。

“中国话可以让你走的更远,而方言则会帮你找到回家的路。”听到家乡话,无论你是东北的“老铁”、北京的“老炮儿”,还是青海的“欢旦”,脑海中都会闪现出家乡的点点滴滴,生出“好亲切”的感慨。

对于方言,每个人都有特殊的情感。

熟络起来,大家最喜欢相互问“你是哪里人啊?”

在县内,相互问是哪个乡哪个村的。

“你是西滩的吧?”

“嗯,就是啊。”

两人立马亲切起来,相互问某某某是否认识,某某事件是否听说了。

在省内,听对方的青海话,先猜测他是哪里人,然后试探着问“你是大通人吧?”

“不是,是门源人。”

“哦,怪不得,这两个地方方言很像啊。”

然后用青海话聊起家乡的事来。

在省外,青海话就是强力粘合剂。不论西宁、互助、都兰还是民和,大家都是同乡人。

“拌炒面”(青海话和普通话的杂合语)也好,纯青海话也好,纯普通话也好,相互的攀谈非常亲切、融洽,人与人之间的距离因为乡音而拉近。

“阿门个,这个地方适应着没?”

“好摘好摘(好着好着),就是想青海的羊肉摘(着)。”

“哈哈,闹(我)也就是,想家里的吃的,想家里的面片、酿皮瓦市的(等等的)。”

……

方言是“信息素”

信息素,在百度的解释:也称做外激素,是由一个个体分泌到体外,被同物种的其他个体通过嗅觉器官察觉,使后者表现出某种行为,情绪,心理或生理机制改变的物质。它具有通讯功能。几乎所有的动物都证明有信息素的存在。

方言固然不是一种激素,但它的特性与信息素何其相似。

尤其在外地,如果你“播撒”出方言这种信息素,“同类物种”(家乡人)恰好收到这种信息素,便会立马做出响应。

去年送大宝去上大学,在2100多公里外的大学校园,我们便收到这样一种信息素:我们8人组成的亲友团正浩浩荡荡走在校园里去往孩子宿舍,忽然听到前面的母女在用青海话交流,仔细再听,没错就是青海话了。

图片

我们这些“同类”喜出望外,毫不犹豫上前打招呼,互相询问是青海哪里人,接着让两个孩子加微信、交代互相关照,总之无比亲切、亲热,在全国各地学生云集的偌大校园能遇到同乡感觉无比幸运。

大学毕业后,我有一段在江南宜兴市工作生活的经历。到风景秀美、经济发达的江南,当时就有“干脆嫁到这里”的想法。但两年多的时间,我最终选择辞职回到青海老家。

没能成为江南媳妇,有诸多因素,但最主要的是我没能入乡随俗,没能捕捉、感应本地信息素,也就无法融入圈内,无法找到归属感。

江南方言恐怕是全国最难懂、难学的方言了,如果你是外地人,他们讲的方言保准儿一个字也听不懂。

据说因为江南方言的“密码等级”高,在战争期间还被用作暗语、暗号。

我到现在只记得学过的几句宜兴话,如“去哪里”是“罗搭凯”,“不知道”是“弗晓姿”。

在宜兴时,我和海琴(从青海同下江南的伙伴)喜欢去吃离公司不远的一家拉面馆的面食,拉面馆虽然挂着“兰州拉面”的牌子,但老板一家子是地道的青海人,每次去吃饭飚几句青海话,吃一碗热腾腾的家乡面食,就觉得非常满足。

我想这就是方言的魔力,不论身处何地,只要联结上方言这种信息素,就觉得自己离家乡并不遥远。

方言是“活化石”

方言是中国文化的重要载体,说方言是行走的“活化石”一点都不为过。

费孝通老师在《乡土中国》中提到的“差序格局”和“团体格局”,分析很透彻,道出了中国乡土和国外乡土的本质区别。

差序格局有很多因素,其中重要的因素之一便是方言。

千百年来,随着历史更迭,我们的环境变了,生活习惯变了,科技发达了,信息畅通了,不变的是文字、语言。

方言口耳相传,默默承载、传播只有同类群体能懂的历史文化。

有一段时间,我们在提倡推广普通话的同时冷落了方言。

较之标准、好听的普通话,方言似乎难登大雅之堂,是啊,方言来自乡土,要多土有多土。

记得,老家有个同乡人到西宁打工,两年后回家说话的方式大为改变,不是家乡方言,也非标准的普通话,聊起天来颇感别扭,能想象他有多努力地要甩掉“土气”的方言,同时觉得他弄丢了什么重要的东西。

“喝了点墨水”的我,虽不曾丢掉方言,但有时候回家,总试图纠正妈妈过于土气的方言,叫她不要再把篮球叫做“毛蛋”,不要再把游泳叫做“打脚溪”,不要再把青蛙叫做“麻赖瓜”……

不识字的妈妈帮我们带孩子时,一开始会努力讲蹩脚的青普话(青海味儿的普通话),担心孩子被土气的方言误导。

我们姐妹几个,其实早已从这种方言不自信中走出来,鼓励父母说最地道的青海方言,怎么顺口怎么来,引导小朋友也讲方言。

事实证明,讲方言并不会干扰普通话的学习发挥。只要有适当的环境,人类其实完全可以驾驭多语言。

现在明显感觉,方言越来越受重视,越来越受保护,明星们更是用方言本色出演影视剧。

难以想象,如果没有了东北人自豪的“俺们那疙瘩”

没有了四川人呆萌的“果赖,介里(过来,这里)”

没有河南人恳切的“中”

没有了青海人胸有成竹的“卡玛有俩(有主张)”

没有了陕西人开心的“撩咋咧(好极了)”

没有了广西人可爱的“我有肺炎(会员)”

没有了甘肃人性情率直的“辣当漆里(要去哪里)”

没有了北京人的儿化音

没有了山东人的倒装语

没有了从小听到大没听懂也听不够的粤语歌......

这世界将会如何荒凉寂寞!

每次回家,一家人聚到一起吃吃喝喝、玩玩闹闹,用家乡话讲着怎么也听不厌的小时候那些囧事,讲村子里的人,讲亲人近况,讲牛羊庄稼,讲眼下今后......何其融洽,何其舒坦。

全国各地,有多少个家庭,在用方言、民族语言联结着彼此,传扬着家风,升华着情感。

什么是方言?

就是你一开口,一山一水,一虫一鸟,一草一木,一狗一人,一寒一暑,一时一俗,一碗一瓢,一根一魂,瞬间就回来了。方言,是家乡赐予我们的最可爱的礼物。

——摘自《央视新闻》

咱们说好了,这份珍贵、可爱的礼物永远别丢哈。

(请翻译青海方言:家说摘,吃料毛?吃撒俩?你问哈噎是百问,闹想吃手抓摘,你乔俩不?不乔哈你浪浪问相映摘吗?)

天脑蛋,青海门源人,喜欢分享美好。海西州作家协会会员,青海读书会签约作者。主播:珍珠,喜爱播音,向阳生长。