寻味青海㊷|盘点青海人的炕锅美食

李欣月 制

炕锅是青海农村牧区烧制食物的独特炊具,一般用铝烧制而成,锅壁较厚,份量十足。

炕锅种类主要有两种。一种是专门用在灶火、牛粪堆、草堆里面以文火烧制锟锅馍馍的,比较小,锅盖为了容纳膨胀的发面特意做得很深。

还有一种比较大的炕锅,是专门在炉子上做饭用的,锅身锅盖同样厚重,几乎每户青海人家都有这种传统炊具。

随着社会进步,空气炸锅、破壁机、多功能锅具等新鲜炊具进入了人们的厨房,替代了老一代“革命者”。

但炕锅,在青海人家里一直“稳坐宝椅”,其地位无可替代,不可撼动。谁让高原人家离不开它呢?

因为炕锅厚、重的特点,可焖可煮可炕,烹饪出的各种美食让人垂涎流连,欲罢不能。

1.锟锅儿

锟锅,就是馍馍的一种。这种特殊叫法和做法的馍馍只在青海有。

不同于其他馍馍的做法是,面团擀好的面坯子里要“缠裹”上清油、香豆,或者红曲、姜黄等民间食用色素,再放到铝锅里炕熟。

用柴草文火慢炕,不急不躁,厚实而“慢性子”的铝锅做出来的锟锅馍馍酥皮嫩里,厚厚的锟锅皮闻之清香,食之酥脆,锟锅瓤松软可口,麦香浓郁,就着黄金搭档茯茶吃就更有滋有味。

刚出锅的锟锅馍馍是最香的,所以,厨房里每个忙碌的妈妈身影后面会跟着一个或者几个馋得流口水的孩子。

热锟锅蘸白糖、蘸油泼辣子都很解馋。现在还能想起来小时候在厨房里吃热锟锅时的满足。

在青海人眼里,锟锅馍馍比任何精致的面包糕点都要好吃受用。

锟锅不仅自家食用,还是走亲访友的礼品。记得小时候过年,妈妈会花一两天时间烤制出约五六十个锟锅,用于拜年走亲戚。两个锟锅加一块茯茶砖或者糖包的拜年“三件套”,经济又实惠,在缺衣少食的年月流行了很长时间。

锟锅馍馍对青海人而言是主食,是人体所需热量和蛋白质的主要来源。锟锅的发明让馍馍更容易储存,口感更好,食之更瓷实更抗饿,是专属青海人的面包。

2.馓搅团

搅团其实就是“用面搅成的浆糊”。是西北名小吃,在陕西、甘肃和青海都很受欢迎。

在青海有叫搅团的,也有叫馓饭的,还有叫繎(ran)饭的。做法都差不多,是在开水中撒上面粉,搅成糊状。

说起来简单,做起来却很难。水中放入适当的盐、花椒等调料是最简单的一步。

最重要的是搅拌,面粉要匀称、缓慢、逐渐撒入水中,另一只手要拿筷子或者擀面杖不停地在锅里搅拌,让面粉和水充分融合。炉火要旺,不然搅团会夹生,所以手要不停地搅拌,不然搅团又会糊锅。

馓搅团的面可以是小麦面,也可以是青稞面、荞麦面,青海人做搅团习惯掺入适量豆面粉,那样的搅团更清香。

能干的妇女们馓出的搅团是劲道的,浓稠度刚刚好,锅底还有一层不焦的黄巴(锅巴)。

搅团做好后,给每个人盛到盘子里或者碗里,调上提前炝好的韭菜花、蒜汁,还有醋和辣子,如果有自制的酸菜作料就十分完美了。

炕锅里剩的一层锅巴其实是最好吃的,馓搅团倒水前如果放一点清油,就可以防止锅巴粘锅,可以很轻松铲下锅巴。

搅团锅巴可以当零食直接吃,也可以放入一些调料拌着吃,还可以和剩搅团一起切小块,次日下成汤面吃。

我很幸福,能干的妈妈会做很好吃的搅团。现在离娘家虽远,婆婆会做一样好吃的搅团,随时能解馋。

搅团是一种治愈的美食,如果有不开心,去吃顿搅团吧,就着自己爱吃的调料和配菜,等你吃完会发现头顶已云开雾散。

3.菜盒子

青海人爱吃的菜盒子主要是韭菜盒和菜馍馍。

每年春夏交替时节,油菜籽苗还没长老的时候,妇女们会拿着筐子篮子到菜地里剪一些菜叶子回家。这是为了油菜籽疏密适当更好生长,也是农村人为自己创造的一种美味食材。

油菜籽苗可以拌凉菜,可以下面条,还可以焯水拌好调料烙成菜盒子。这种菜盒子就叫菜馍馍。

小时候,油菜籽叶可以说是我们每年吃到的第一口时令蔬菜。吃了一整个冬季的腌酸菜和干菜叶,油菜籽的嫩绿不仅唤醒了春天,也焕活了人们的肠胃和希冀。

勤劳的女人们每年都会摘一些菜叶子,变着花样给家人改善伙食。

烙菜馍馍是大家最喜欢的。

我尤其喜欢吃妈妈做的。妈妈做的菜馍馍格外好吃的秘诀是,她的饼子擀得很薄,菜馅放得很多,皮薄馅大,还会在菜馅里放入蕨麻或者野胡萝卜。

菜馍馍和韭菜盒子在厨房大锅里或者是炉子上的炕锅里烙至两面金黄,吃起来嫩香可口。小时候这样的一顿美餐就是给长期干涸的肠胃来一次难得的润泽。

厨房大铁锅早已远去,一切的烙、炕都是在炕锅里完成。

好在,炕锅最懂人,它很耐心,慢工做出的“细活”丝毫不亚于大铁锅。

4.焪洋芋

焪洋芋,可能西北人都不会陌生。

洋芋是所有青海人的最爱,焪洋芋应该是最受宠的那道洋芋美食。

炕锅里提前放点清油,洋芋洗净放入其中。洋芋根据个人喜好切开或者囫囵个先把锅底铺满,尽量要让洋芋和锅底充分接触,这样才能有更多大家都爱吃的“黄巴”(锅巴)。

铺好洋芋,撒点青盐、辣椒面或者不放任何作料,加少许水在炉子上焪煮。

洋芋熟了,且能有一层黄而不焦的、厚厚的锅巴,焪洋芋就非常成功了。

此时,洋芋蛋个个开口笑的喜人造型和扑面而来的香味让大家忍不住口水横流。

就餐者无论斯文、腼腆还是内敛,焪洋芋上桌后都迫不及待伸手拿取,也顾不得烫手,不在乎吃相,边吹凉气边啃咬起来......

5.背口袋

地道的青海河湟美食“背口袋”,也是出自炕锅“之手”。

做口袋,主要有两大工序:烙饼和散拌汤。

先用面粉和面(不需要发面),揉出软硬适当的面团,摊薄淋上清油,撒上香豆粉,用手抹匀,卷成圆柱状,再用刀切分成大小均匀的若干个面剂子,每个面剂子打成圆形的面饼坯子,再用擀面杖擀成饼放到铝锅里烙。

炕锅提前加热放油转中火,饼子放进去就听滋滋冒油,饼子表面很快冒出小泡泡,好像在调皮地宣布“我快熟了”。

因炕锅厚而受热均匀,很快能烙出一沓子薄饼。

接下来是馓荨麻拌汤。炕饼锅瞬间切换为馓糊锅。

操作手法和馓搅团差不多,都是在沸水中慢慢撒面粉,慢慢搅拌,但“背口袋”的面糊中要提前加入口袋灵魂荨麻粉。擀面杖在面糊锅里奋力地搅动着,这样才能把拌汤做熟并保证不糊锅。

面糊要比搅团稀薄些,馓好盖锅盖焖一会儿就可以出锅啦。

最后的工序是炝葱花,翠绿的小葱花和金灿灿的野葱花一起撒到荨麻拌汤上,清油烧热一浇,葱香味立刻弥漫满屋,挑逗着跃跃欲试的味蕾。

舀出适量热腾腾的荨麻拌汤摊到饼子上再卷起来。

每个人盘子里分到一只香喷喷的荨麻口袋。接下来是开吃,也就是开始“背口袋”。

背口袋是很需要一些技巧的,比如不用筷子吃,要把它搭在手背上,食用时要先吸吮饼中卷裹的荨麻拌汤,再轻轻咬断面饼, “背”的过程中,要始终保持盘子的洁净等。

这只世界上最小的口袋却最难对付,对首次品尝“背口袋”的人而言难度还是比较大的。如果不用筷子多半会让荨麻拌汤弄得满嘴满手。

咬下一口,荨麻和葱花相互渗透的清香瞬间充斥每一颗牙齿,那遥远的、熟悉的荨麻拌汤香味此时此刻就在口中,我咀嚼着、品味着,幸福感随着香味蔓延全身......

6.炕锅肉

炕锅可以做牛排、猪排、鸡肉等,但青海人说的“炕锅”一定是“羊肉炕锅”,因为那是炕锅中的极品,是羊肉中的经典。

可以说,羊肉炕锅是羊肉美食中的劳斯莱斯,是青海人民对羊肉吃法最极致的探索和发明。

青海炕锅肉的吃法比较特殊,不论在饭馆还是家里,做出的美食不用盛到盘子里,而是直接端锅上桌。

炕锅因厚重,还有保温的功效。直接上锅吃是为了慢慢享用,保证吃到的炕锅美食一直热的,动物油不容易冷却住。

羊肉炕锅比较常见的是和洋芋搭配,洋芋切厚片,铺到炕锅锅底,大面积的锅底能容下至少四五个中等大小的洋芋。

再搭配一些洋葱、青椒、宽粉之类,加入葱姜蒜、孜然等调料一锅烩,炕至土豆焦黄,羊肉外焦里嫩。

这样做法的羊肉肥而不腻,土豆金黄,肉质嫩香。吃的时候再配上“黄金搭档”青海茯茶,那就非常完美了。

等洋芋炕黄了,羊肉和其他食材熟了,撒上葱花和熟芝麻就可以出锅了。

洋芋此时已充分吸收了羊肉、各种调料的香味,综合的好味道征服了所有或随和或挑剔的味蕾。

7.烙酿皮

烙酿皮,是聪慧勤劳的青海人的又一美食发明。

它不同于我们平常说的酿皮。普通酿皮是蒸制的,用神秘古法蒸熟晾凉切条后佐以调料食用。

烙酿皮,顾名思义是烙出来的,也就是用青海炕锅炕出来的。

十年前,二姐就从别人手里学会了烙酿皮技巧。立马给我们“散”(炫耀、展示之意)手艺。

而我们这些有口福的人第一次吃到了很特别的、巨好吃的酿皮——炕出来的酿皮。

同时我也讨到了宝贵的烙酿皮配方(虽然我到现在一次都没试过):取洋芋淀粉、面粉若干,二者比例为2:1,打入几颗鸡蛋(视食客人数而定),将以上食材用水搅拌到一起。

面糊糊不宜太黏稠。

炕锅提前预热,锅底刷少许清油,搅匀的面糊糊用勺子舀到锅中,均匀摊开,厚度和普通酿皮差不多。

酿皮煎至一面金黄即可(如果两面酿皮口感会发干),放到木案上,一张张摞起来。等烙完可以切条了。

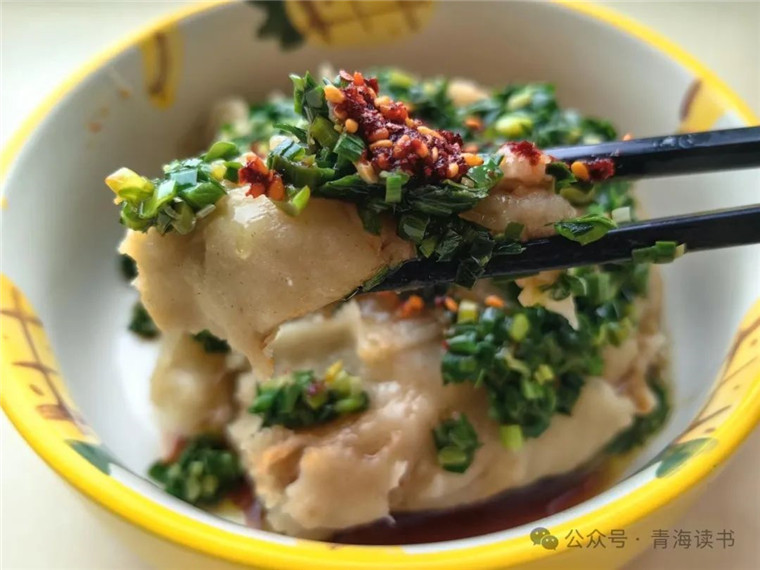

切条的烙酿皮抓取适量盛盘子里。

调上早就炝好的韭菜花、凉菜,再加辣子、醋就可以食用了。

叙述中,我的口水已经打湿键盘.......

那个“其貌不扬”,甚至外形有些难看的炕锅陪伴我们长大,再“一起慢慢变老”。

我们姐妹几个出嫁的陪嫁品中有一样相似品,那就是炕锅。

妈妈说,不管你们在哪里生活,做饭肯定离不开炕锅,一定要好好做饭,学着做馍馍,照顾好自己。

这份陪嫁品最为厚重,最为实惠,最为温暖。不论如何迁徙,不论搬家到何地都不离不弃。

天脑蛋,青海门源人,海西州作家协会会员,青海读书会签约作者。主播:珍珠,喜爱播音,向阳生长。