与青年书法家焦万能深度对谈:墨香间的智慧传承

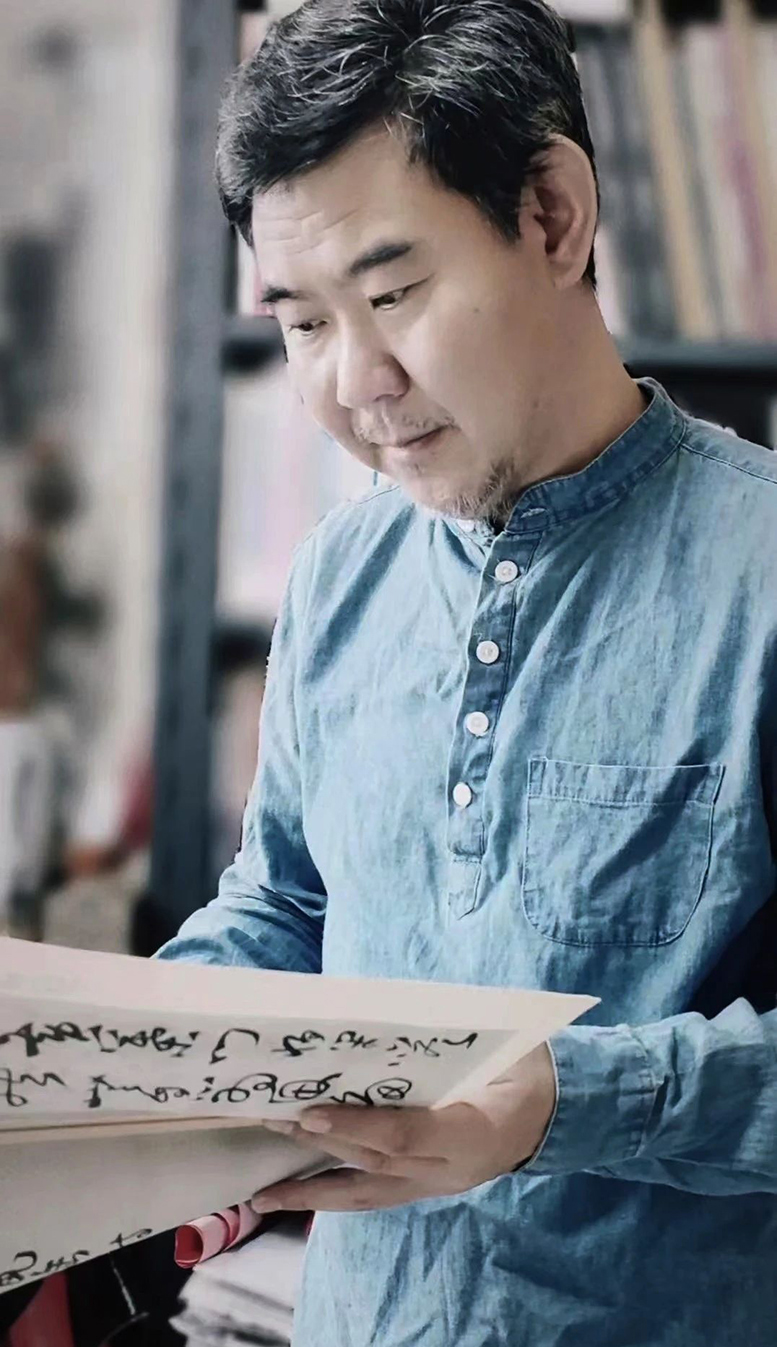

我们相识二十年,他在我眼中,曾是游弋于青藏高原,斐然于河湟纸媒的“名记”,他就是焦万能,笔名珀池。当然,这些只是他的过去——曾经如影随形的光环,在时光梳理中被编织在鬓发中变得日益花白……

我看过的书法作品有限,结识的书家也寥寥。所以我写他,就有点“关公面前耍大刀”的意味,然,“关公”老矣,尚能饭否?热爱汉字的那颗心却日月可鉴。

2002年,我来报社时,他已在社里燃烧多年,我们同事十年,“话聊”不过三句——“你好!谢谢!再见!”。然,十年后,彼此却相忘于江湖。直到我们偶然在一个书画展上邂逅,那一次我才知道,这厮除了舞文还能弄墨。

有一年冬天,我第一次去他家。书桌上放着的一摞一摞的碑帖,字帖上多是密密麻麻的圈点批注……书房的书架上挤满了各种书籍,书案下的大面积空地上是堆积如山的废稿,书房的墙壁更是不堪重负地贴满了各种书体和墨迹新鲜的手稿;书案上的砚台里废墨已干,可砚台旁边的大号磁碟里却盛装着墨汁,各大中小号的毛笔收拢在一边像一支支渴望出鞘的利剑……这种大有可为的用功氛围,深深震撼了我……

我是个勤恳的设计师,却是个疏懒的食客。有时感觉嘴里“淡出鸟来”的时候,就去他那里打牙祭,少不了喝几杯老酒,那厮喝到兴头上,便铺开洁白的宣纸,在墨色晕染中鏖战至深夜……

说实话,我也曾梦想有他那样一手好字,聊以满足自己浴猴而冠般的虚荣之心。但在书法上面却向来愚钝,按说身边有这样一位深谙书墨的友人在,我的条件该是得天独厚了吧,可是临帖三年依然不得要领,却在这他的熏陶下,对书法的鉴赏与审美似乎是稍稍有了些提升。

然而,要说对某个书法作品的来点评论,也只限于对这厮的作品——比如:章法、留白、对比、落款位置、点线面结合等方面略作赏析,或者从线条粗细、墨色浓淡,结构疏密等绘画角度作些所谓的“胡柴”还尚显勉强;但对运笔提点,笔锋转换,行次章法、结构布局等方面却不敢妄评。然而,书海浩瀚,对于其他的方家,就我那半根葱的水平,恐怕要被贻笑大方了,所以是万万不敢造次的。

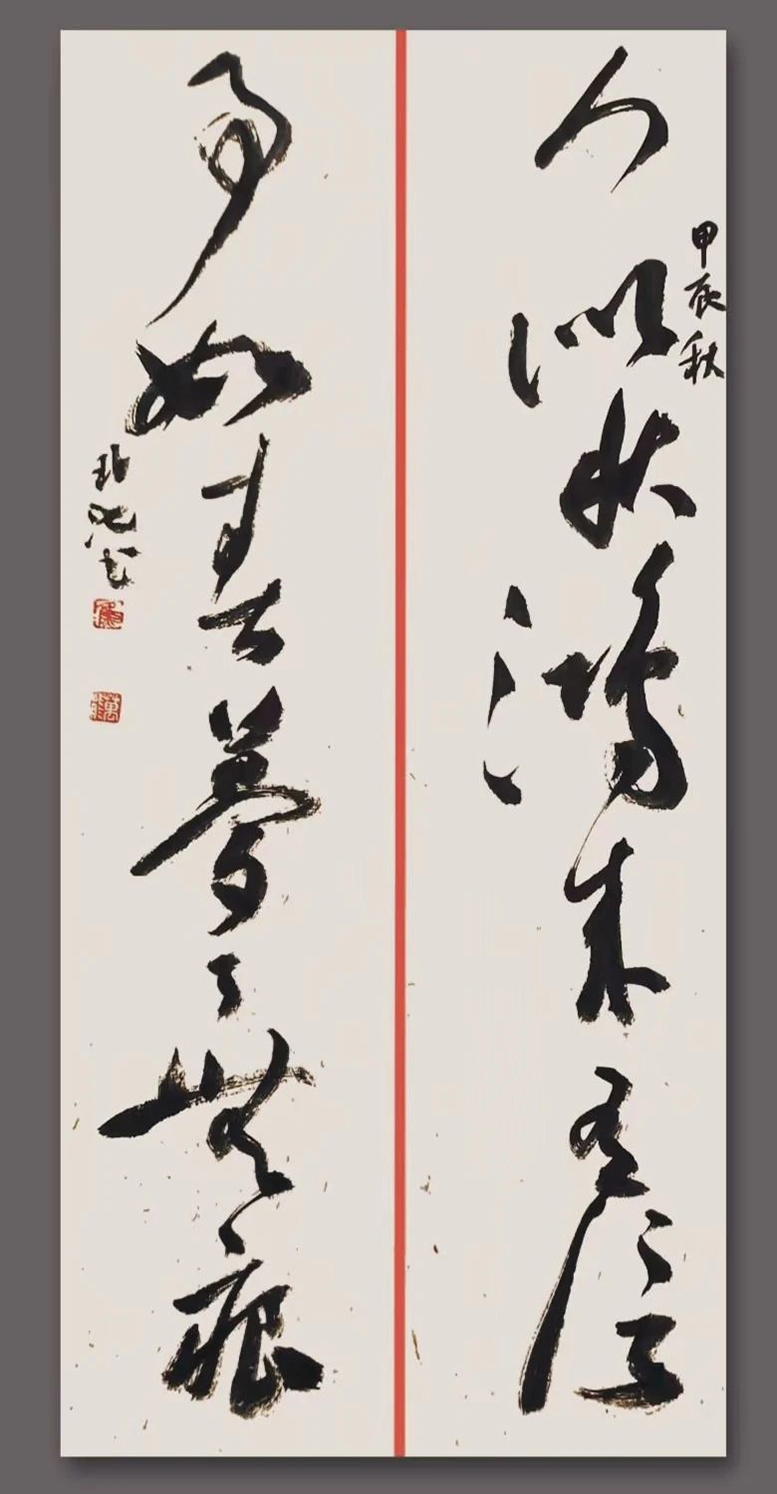

记得近代书法大师沈尹默先生有一段评价:书法是“无色而有图画的灿烂,无声而有音乐的和谐”。所以,我每次看他的作品都难掩羡慕,甚至迷恋于字里行间流淌的节奏氤氲,气脉如虹。所以,他的作品之于我是法书,而之于方家却是真正的书法,而他自谦地说成是:信手涂鸦,聊以补壁。

呜呼!书门深似海,写者恒河沙。

我们终于有了一次彻夜深聊。琥珀色的热茶在杯中沉浮蒸腾,淋漓的墨色在宣纸上广袖独舞……我随即饱蘸夜色记录下后面的问答……

(一)

我:你的学书经历什么样的?

珀池:从1985年开始,我开始接触一本非常著名的字帖,那是父亲给我的一本柳公权的《玄秘塔碑》。那时候,我每天放学回家,第一件事情就是临写一张字,约摸二十来字。尽管学习了多年,然而,依现在看来,当时因为没有专业的老师指导,只是胡乱描摹而已,没能真正学到其中的要领。

直到1997年,一个偶然的机会,我再次下定决心,重新开始定位自己学习书法的道路。可是,即使有了新的决心,我仍然无法找到正确的路径。于是,我寻找过好多老师,希望能够得到他们的指导,最终但收效甚微,他们只是说“多临帖!”真应了那句话法不轻传,师不顺路的道理。

直到2001年,我结识了几位写书法的朋友,他们入道较早,可对书法有着独到的见解。经过深交,这才算是开始了解了如何用笔书写的概念。作家余华所说,写东西就要屁股和板凳建立起深刻的友谊。其实,学习书法一样,首先解决的是,得需要花大量的时间去临帖。

除此之外,还得找到正确的学习方法,有道是方法不对,努力白费,无论是哪个领域,只要有足够的耐心和努力,加上方法正确,才有可能取得一些进步。

(二)

我:这么多年,你临过哪些风格的帖?

珀池:刚开始学习书法时,选择了柳公权的楷书作为起点。

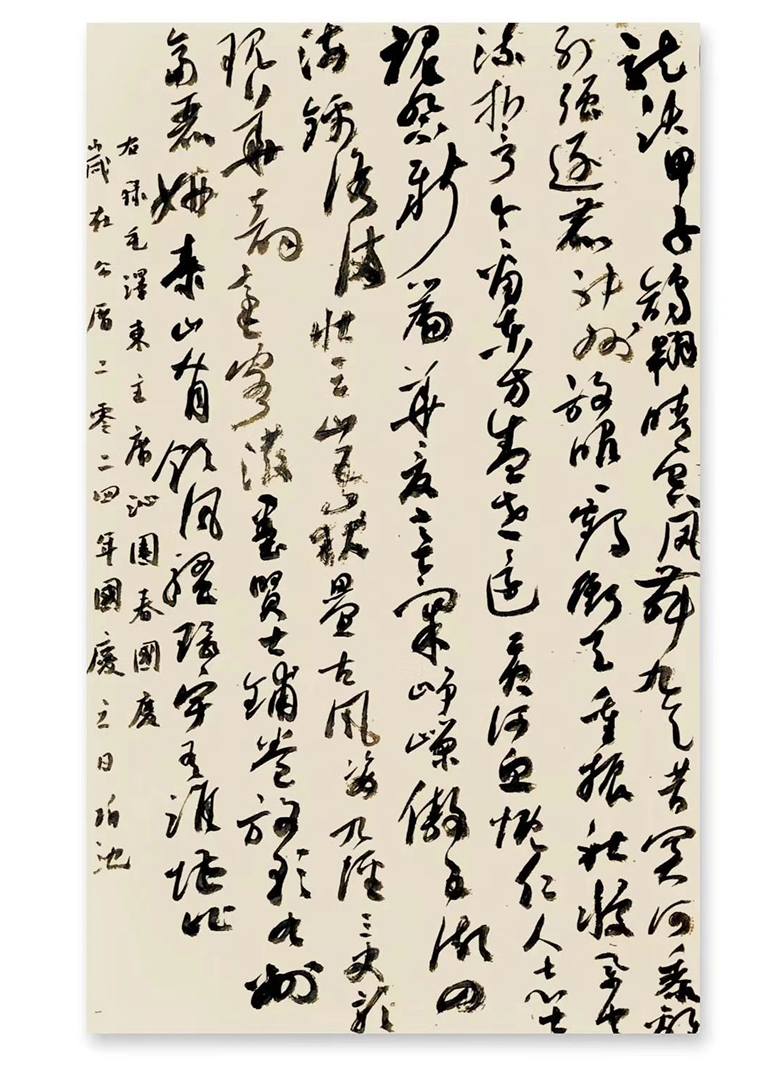

随着时间的推移,我对书法的需求也逐渐变化。因为中国书法源远流长,博大精深,从内心来说,自己渴望能够书写出更加流畅而具有个人风格的字体,于是,从行书开始学习。最初以二王为主,同时学习颜真卿等唐代行书大家的作品。小草以二王的《十七帖》和一些手札为主要学习对象,同时也研究了唐代孙过庭的《书谱》,在行书和行草书方面,用功最深,《书谱》写了十几年,都写烂了一本。后来,为了增加书法点画的厚重感,对隶书《张迁碑》、《石门颂》等经典作品做过临习,楷书方面曾写过钟繇的小楷,也接触过一些魏碑。而在大草方面,我主要学习唐代张旭和怀素的书法,同时也研究了宋代黄庭坚以及明清时期一些书法家的立轴作品。之所以喜欢各书体的经典碑帖,是因为它们各有特色,魅力独特,最终为我所用。

(三)

我:简单介绍一下你临习的这些经典的特点。

珀池:在行书方面,二王(王羲之、王献之)行书,如《怀仁集王羲之圣教序》和手札,这些作品具有简洁、明快、飘逸,具有行云流水、挥洒自如的特点,给人一种清新、自然的感觉。而颜真卿的行书则更加注重笔画的变化和结构的张力。这些作品都具有很高的艺术价值和观赏性。

小草方面,王羲之的《十七帖》、孙过庭的《书谱》则在草书中融入了更多的个性和情感,具有较高的艺术成就。

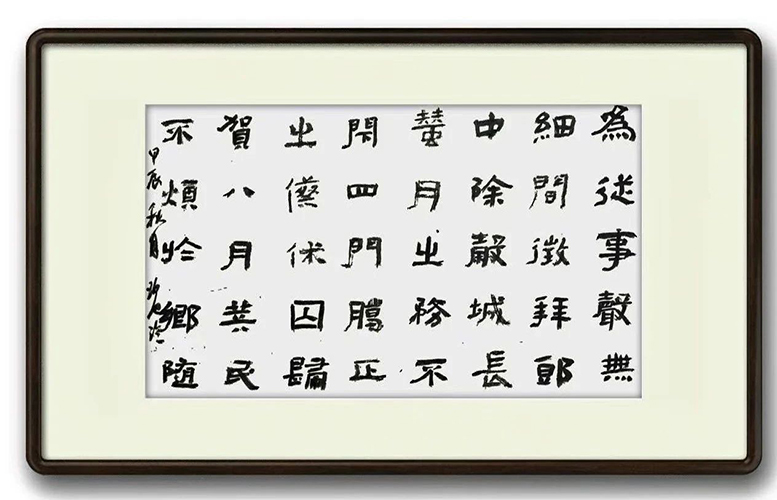

汉代《张迁碑》和《石门颂》是隶书的代表作品,它们字形方正、结构严谨,给人一种庄重、古朴的感觉。钟繇的小楷则以字形端庄、笔画精致著称,是楷书中的佼佼者。魏碑则具有线条刚劲、结构紧凑的特点,具有很高的艺术价值。

大草方面,唐代张旭《古诗四帖》和怀素《自叙帖》的作品具有强烈的个性和激情,他们的书法作品如同一幅幅生动的画面,充满了力量和动感。宋代黄庭坚的《诸上座帖》、《李白忆旧友诗帖》等书法作品,以气势磅礴、意境深远而著称。明清时期的书法家们在立轴作品中也展现出了各自独特的风格和特点。

通过学习这些经典碑帖,我能够更好地理解书法的魅力所在,各书体相互补充,相互促进,以提高自己的书法技艺。实际上,我认为,所谓的个人风格形成不是装腔作势而来,是大量学习之后的水到渠成!

(四)

我:你认为学习书法从什么书体开始较好?

珀池:当说到学习书法时,人们总是听说要从楷书开始学起,但这个问题因人而异。首先,如果我们从书法的历史角度来看,楷书并不是最早的书法字体,而是在篆书和隶书之后出现的。而且楷书和行书是同时期的书体。因此,并不一定要从楷书开始学习书法。在书法界有一种说法:先学篆隶,强调了篆书和隶书在学习书法过程中的重要性。所以,不管从哪种书体开始都可以,我看每个人各自的喜好。

在书法中,笔法是核心。而笔法主要有两个体系。第一个体系是以王羲之、王献之为代表的,强调一拓直下的笔法。第二个体系是颜真卿的篆籀笔法,这种笔法实际上源自篆书和隶书。颜真卿的书法作品中,无论是楷书、行书,还是狂草,大部分都运用了篆籀笔法,而小楷和小草、行书则主要采用王羲之一拓直下的笔法。

在书法的发展过程中,逐渐形成了五种主要书体,即篆书、隶书、楷书、行书和草书,通常被称为“书法五体”。这五体不仅各有特色,而且相互之间存在着密切的联系和深刻的演变关系。

篆书,作为书法五体的源头。篆书有大篆和小篆之分。隶书次之出现,起源于秦朝,成熟并通行于汉魏时期,楷书形成于东汉,是书法五体中最为严谨的一种书体。楷书又分为魏碑、小楷以及欧、颜、柳和赵四大家,他们各自风格独特,影响深远。行书则介于楷书与草书之间,行书的出现始于晋代。草书则是书法五体中最为自由奔放的一种,起源于汉初,成熟于东晋。草书又分为章草和今草。

在历史的演进中,这五种书体并非孤立发展,而是你中有我,我中有你,相互借鉴和融合。例如,楷书中有行书的流畅,草书中又有楷书的规范。不同的书体在不同的书家笔下,能够呈现出各自的美感和特色,但同时也可以看到其他书体的影响和渗透。这种各种书体的相互关系,充分展现了书法艺术的多样性和丰富性,也使得书法成为一种既具有深厚传统,又充满创新活力的艺术形式。

(五)

我:你当初为什么要学习书法?

珀池:起初,我涉足书法的世界,并未深究其背后的深意,只是单纯地遵循着一种兴趣的指引。然而,随着时间的推移,我逐渐领悟到书法远不止于笔走龙蛇的表象,而是蕴含着古人的智慧与对美的独特追求。

经典书法作品,不仅是文字的载体,更是历史沉淀的精华。临摹这些作品,仿若穿越时空的隧道,让我得以触摸到古人的气息,与他们进行心灵的对话。书法不只是技能的传承,更是文化的延续,它使我与优秀的传统文化有了更加深刻的连接。

书法艺术本身,是一种追求平衡与和谐、展现优美线条的艺术。其间的每一笔每一划,都是对美感和哲理的深刻阐释。通过书法的学习,我的审美观念得到了塑造和提升,对美的理解和鉴赏能力也随之增强。

不仅如此,书法的学习还是一种内心的修炼。它教会了我专注和耐心,让我在面对枯燥与重复时仍能保持内心的平和。书法需要的不仅是技巧,更多的是毅力和坚持。每一次练习,都是对自我意志的磨练,让我在挥毫泼墨之间,培养了坚韧不拔的品质。

书法,更是情感与个性的抒发。我借助笔锋墨迹,把内心的情感世界表现出来,无论是激扬文字的豪放,还是细腻入微的婉约,都能在书法中找到表达的出口。书法成为了我展现自我、表达个性的方式之一。

(六)

我:你如何规划以后的学习之路?

珀池:往后的学习,还需要一个长期的过程。因为从学习到精通,需要经历一个逐渐转变的过程,需要持续长时间的修炼和培养。

书法是一门深奥的艺术,要精通它,首先需要深入研究书法的基本技巧,包括笔画、结构、布局等。只有掌握了这些基本技巧,才能写出优美的书法作品。此外,还需要了解书法的历史和理论,以便更好地理解书法的发展和演变。

书法学习有一种说法叫,精于一,然后泛滥百家。在掌握了书法的基本技巧和历史理论之后,要尝试不同的书法风格。每个书法风格都有其独特的特点和技巧,通过学习和实践,借鉴古代书法家的作品,从中吸取经验和灵感。

我越来越觉得,要想提高书法水平,需要通过积累其他艺术门类的审美素养来实现。这可以通过观赏绘画、雕塑、音乐等艺术形式来增强审美感悟。另外,可以多阅读文学作品,培养自己的文学鉴赏能力,从而提升书法作品的艺术性。同时,参加各种艺术活动和展览,与其他艺术爱好者交流分享,也是提高审美能力的有效途径。总之,书法艺术的提高需要多元化的审美积累和感悟。

(七)

我:大、中、小字的写法有啥区别?

珀池:在书法艺术中,大、中、小字的书写有着各自独特的笔法特点。

首先,大字通常要求书写时笔力更为厚重,笔触更为饱满。为了达到这种效果,书写大字时需要使用更多的力量,使得笔画的线条更加粗壮,更具视觉冲击力。在起笔、转折和收笔的过程中,都要更加明显地运用压力,让笔画的两端显得更为沉重。

中字在书法中追求的是平衡与和谐。中字的笔法要求书写者保持笔画的稳定性,笔画的粗细、长短要适度,既不过于粗壮也不过于细弱。转折处要流畅自然,既不显得生硬也不至于过于圆滑。整体上,中字的笔法需要书写者把握好力度和节奏,使得字体看起来均匀协调。

小字的书写要求更为细腻和精巧。在书写小字时,书写者需要使用更为精细的力量,控制好笔画的粗细,通常相较于大字,小字的笔画要细一些,以便于在有限的空间内表现出书法的韵味。小字的转折和收笔要更为柔和,以呈现出清新秀丽的效果。

总结来说,书法中的大、中、小字笔法的区别主要在于用笔的力度、笔画的粗细、以及书写时的空间掌控。每个书写者在创作时,都会根据自己的理解和风格,对笔法进行适度的调整和创新,以体现个人独特的书法艺术。

(八)

我:你学书想达到的终极目标是什么?

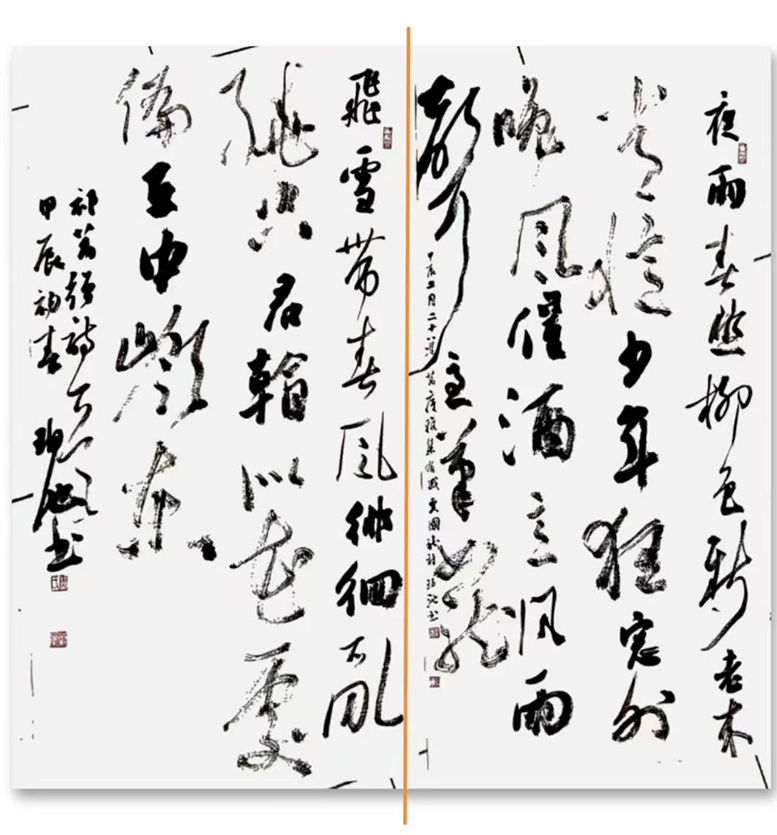

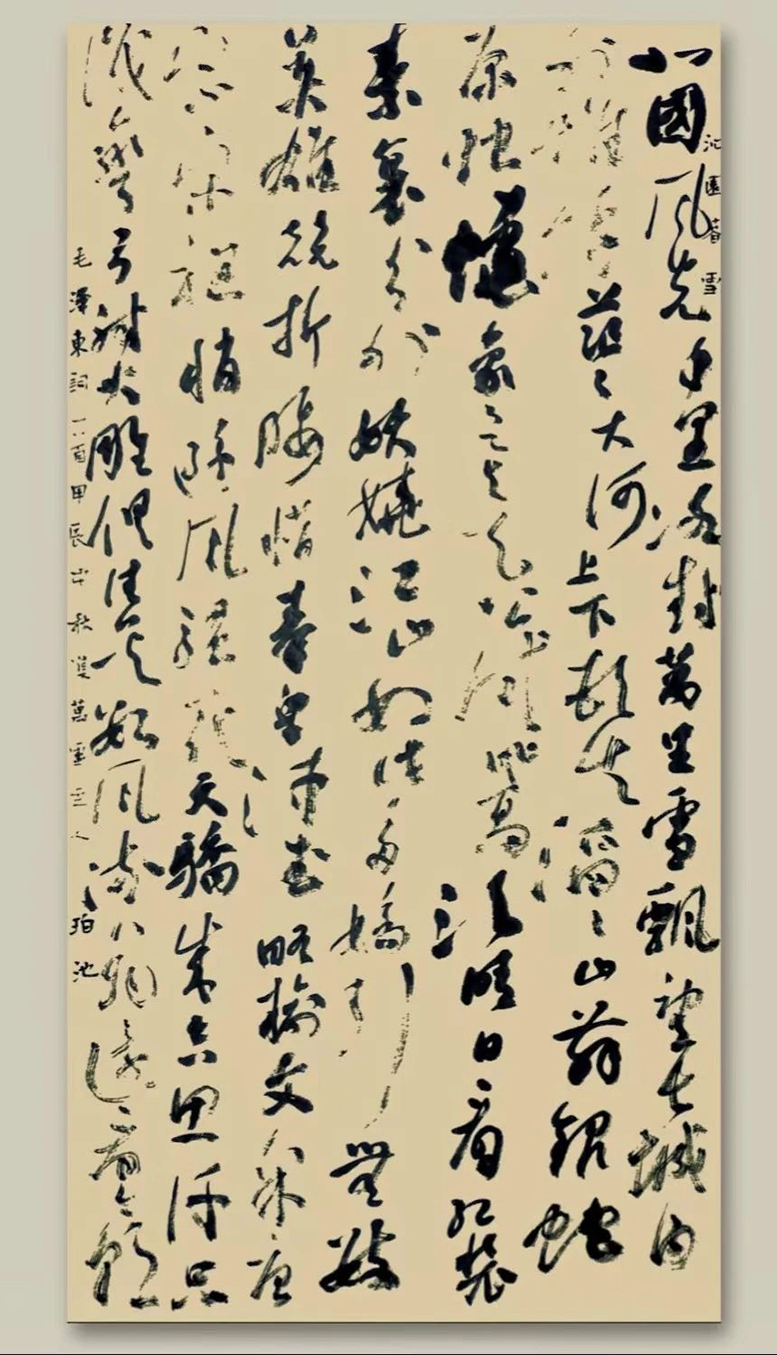

珀池:书法艺术达到顶峰的是狂草,写好狂草是每个书家的终极目标,其实我也这样想。

狂草之中蕴含着多种书体的精髓与特色,仿佛各个书体都有其代表性的"影子"在其中闪烁。以下是对这一现象的详细解读:

狂草,作为书法中极具个性与表现力的一种风格,其书写不受约束,形式自由多变,充满了创作者的个性和情感。在狂草作品中,可以观察到多种书体风格的融合和交织,如楷书、行书、隶书等。这种融合并非简单的拼凑,而是各种书体精神内核与狂草风格的自然契合。

在狂草的流动线条和复杂结构中,有时可以捕捉到楷书的规整与严谨,感受到行书的流畅与自然,甚至还能发现隶书的古拙与大气。这些书体的"影子"并非直接模仿,而是在狂草的框架下,通过书法家的天才构思与精湛技艺,自然而然地流露出各书体的特点。

这种现象反映了书法艺术的高境界,即书法家已经超越了单一书体的限制,对书法的本质有了更深刻的理解和更自由的表现。书法家在创作狂草时,已经将各种书体的精神内化,使得狂草成为一种集大成的艺术形式。

狂草之所以能达到书法的最高境界,还因为它超越了文字的表层意义,成为一种纯粹的艺术表达。在这种艺术形式中,书法家将自己的情感、哲理和人生感悟融入笔端,使得狂草不仅仅是文字的书写,更是一种心灵的抒发和性灵的舞蹈。

总结来说,狂草作为书法的最高境界,其之所以伟大,在于它能够融合多种书体的精神,展现出书法家的深刻内涵和独特个性,同时也因为它是一种心灵与艺术完美结合的产物。

(九)

我:发现你经常书写一些儒释道的内容,是无意为之,还是?具体谈谈,这些和书法有关联吗?

珀池:书法,作为一种艺术形式,与中国的儒、释、道三家思想密不可分。这三家哲学思想不仅深深影响了书法的发展,也渗透到了书法家的精神世界和创作实践中。

可以说,儒、释、道三家思想在书法艺术中相互交织,相辅相成。儒家提供了书法的结构框架和社会功能,佛家赋予了书法内心的超脱意境,而道家则使得书法达到一种与自然和谐相生的艺术境界。这种多元而深刻的哲学思想影响,使得中国书法成为一种既具有高度审美价值,又富含哲学深度的艺术形式。

儒家思想对书法的影响表现在其对法度、结构和平衡的强调。儒家倡导的规范,在书法中转化为对笔法、结构、布局的严谨要求。书法中的每一个笔画,都讲究揖让有度,顾盼生姿,体现了儒家的中庸之道和等级秩序。此外,儒家强调的包容精神,在书法中则体现为藏锋不露,含蓄内敛,使得书法作品不仅仅是文字的载体,更是书法家内心世界的映射。

释家(佛教)对书法的影响则体现在其追求内心的宁静和超脱。佛教讲究禅定和顿悟,书法在某种程度上也成为书法家修行的一种方式。书法家通过书写,可以达到心灵的宁静,心如止水,从而创作出率性自然、不拘一格的作品。在这种心态下,书法不再是简单的技艺展示,而是书法家内心世界的自然流露。

道家思想对书法的影响则体现在其追求自然和无为的境界。道家提倡的顺应自然、无为而治的理念,在书法创作中体现为追求书写的自然流畅,不刻意追求形式上的华丽和技巧上的炫耀,而是追求一种天人合一的艺术境界。书法家的笔触仿佛与自然相融合,笔随心动,每一笔都洋溢着一种超然物外的自然美。

■后记

自古以来,书法便是文人墨客修身养性、抒发情感的重要方式。一支毛笔,一碗墨汁,一张宣纸,便是一个世界。书法作品不仅展现了作者的技艺,更体现了其品格与心境。

与珀池交谈书法,仿佛走进了一个充满韵味的世界。在谈到书法的过程中,我们探讨了书法的基本技法,以及各种书体的特点,如楷书、行书、草书、隶书等。同时,我们还深入探讨了书法的精神内涵,如书法家的品德修养、审美情趣等。

交谈中,我感受到了书法的魅力。书法不仅是一种艺术,更是一种生活态度。书法家用一支毛笔,书写着对生活的热爱,对自然的赞美,对理想的追求。他们通过书法,传达着内心的喜悦、悲伤、愤怒和宁静。

和珀池深入探讨书法艺术,真可谓是一次心灵的洗礼。在交谈书法的过程中,我感受到了珀池的热情与专注。他如痴如醉地谈论着书法的魅力,让我为之动容。他的言谈举止中,透露出对书法的敬畏与热爱。这让我深感敬佩,也让我对书法有了更深的认识。

交谈书法,犹如品味美酒,时间越长,味道越醇厚。希望在未来的日子里,能有更多这样深入的交流机会。一起探讨书法的魅力,一起感受书法的韵味,一起品味书法的香醇。(完)

作者简介:途夫,实名甘国泽——初从文,纸媒躬耕十年;后创业,河湟设计十载,碌碌兮,已不惑;遂游学,有所悟,自觅一良途,行哉,夫!